정상 사구체

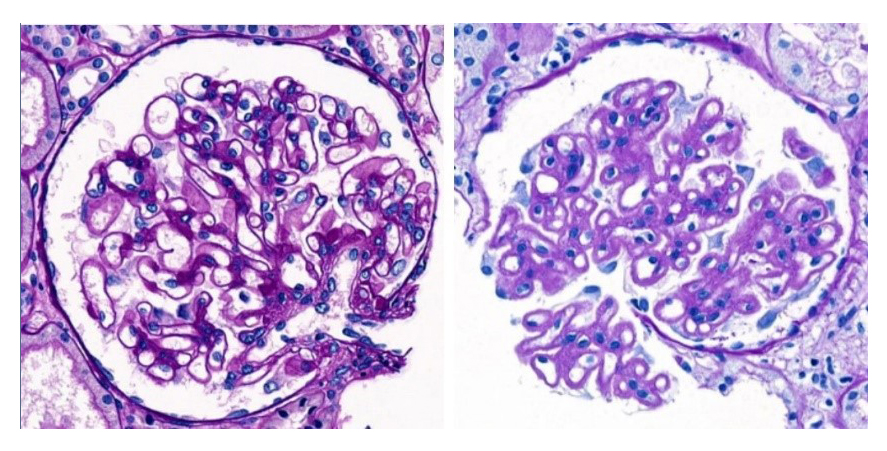

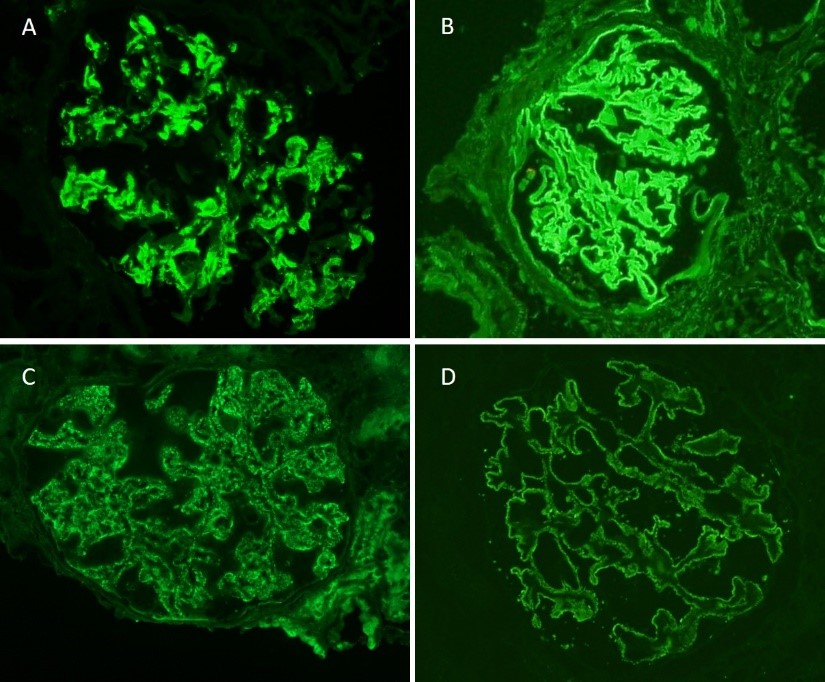

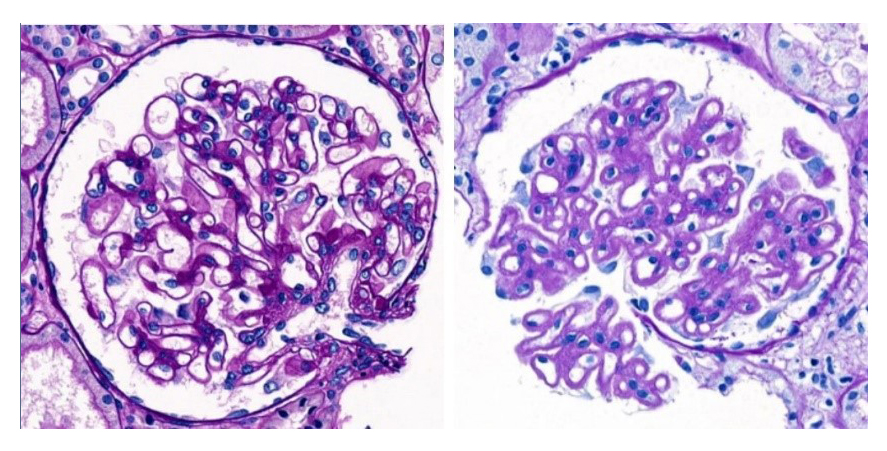

<그림 1-3. 정상 두께의 GBM(좌)과 두꺼워진 GBM(우)>

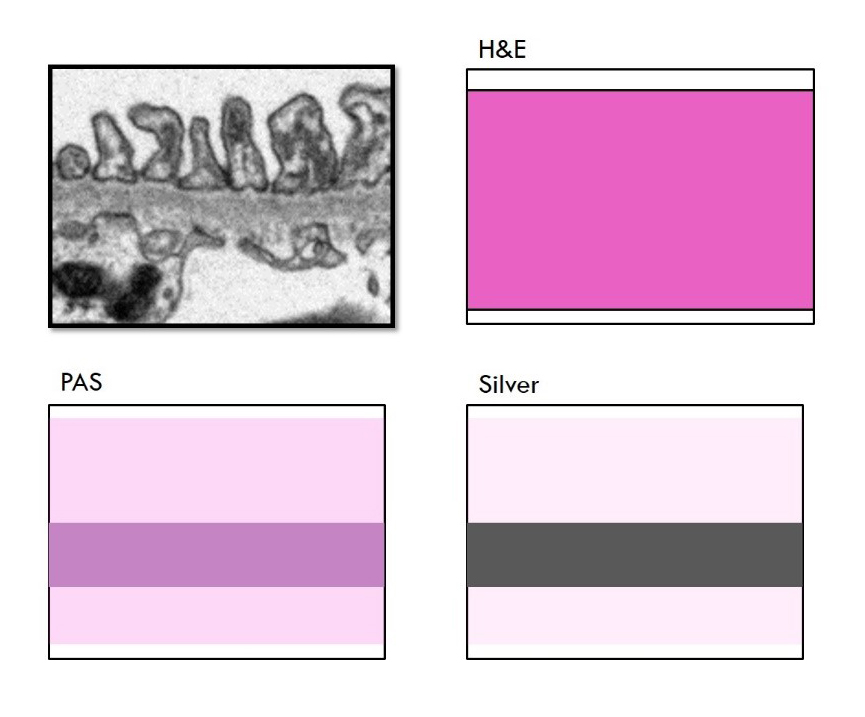

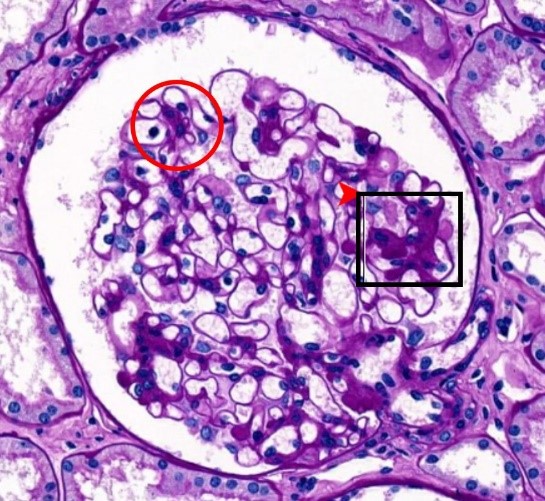

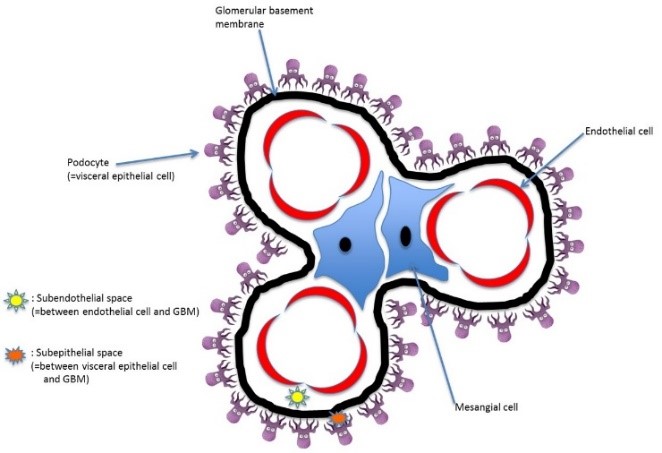

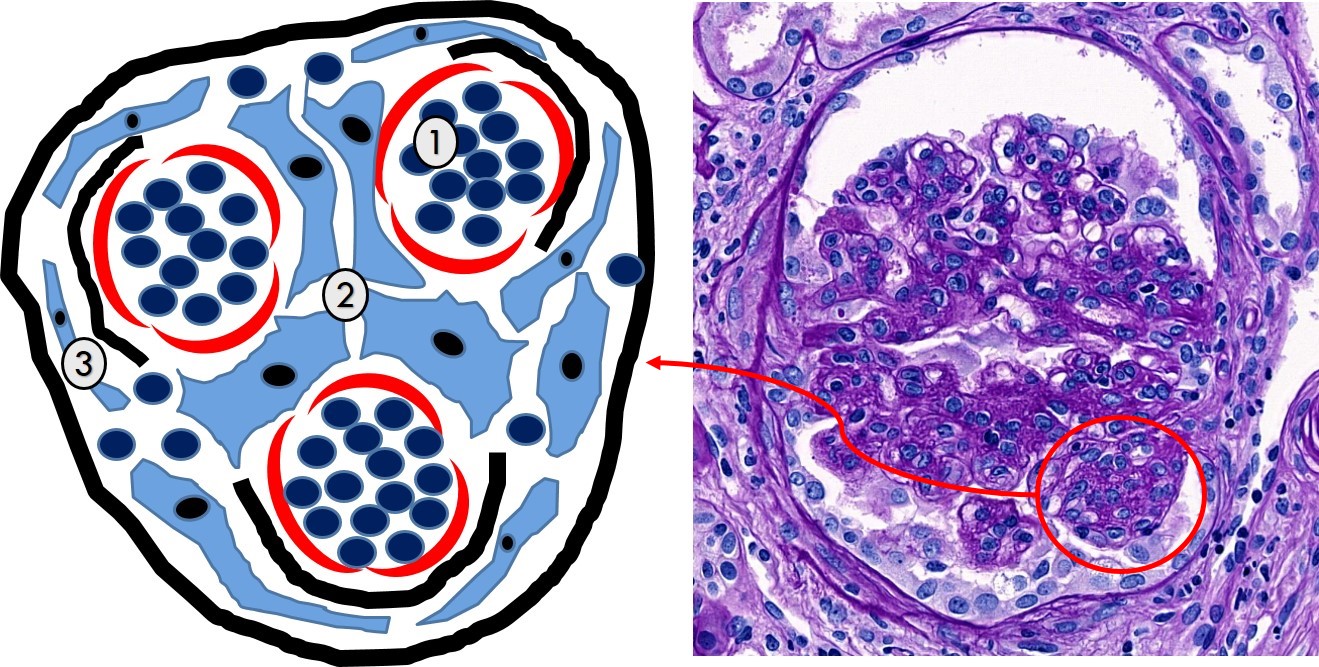

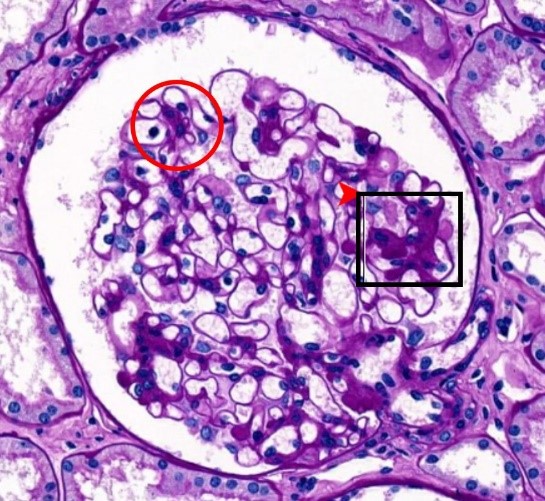

- <그림 1-4.>

- Mesangial cellularity는

단위 mesangium당 세포의 수로

판정한다.

- 붉은 동그라미는 정상 mesangial

cellularity.

- 검은 네모는 mesangial

hypercellularity.

Diffuse vs. Focal / Global vs. Segmental

Sclerosis

Mesangial hypercellularity

Endocapillary hypercellularity

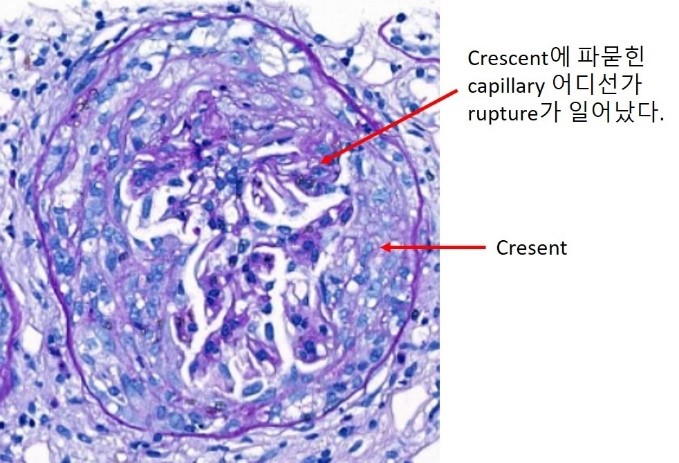

Extracapillary hypercellularity (=crescent)

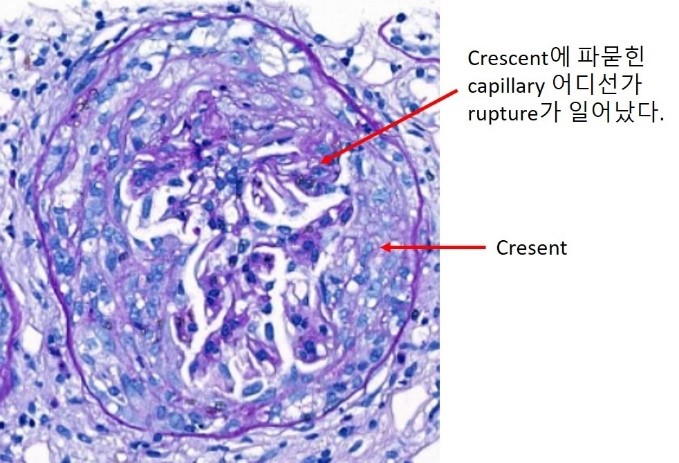

<그림 1-5.>

Parietal epithelial cell이 증식하여 crescent (이 사구체에서는 초승달 단계를 지나 원형을

이룸)를 형성.

Fibrinoid necrosis

Double contour, spike

확대하시려면 이미지를 클릭해주세요.

<그림 1-6. Silver 염색에서 보이는 spike. 오른쪽 사진은 spike가 완전하게 생기기 전 immune complex로

인해 울퉁불퉁해진 GBM을 en face로 보게 될 때의 장면이다.>

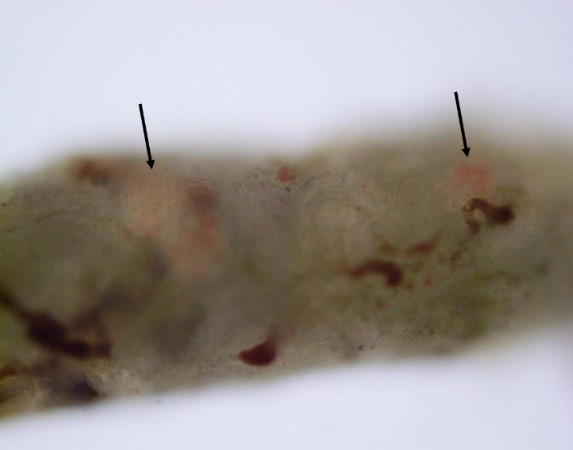

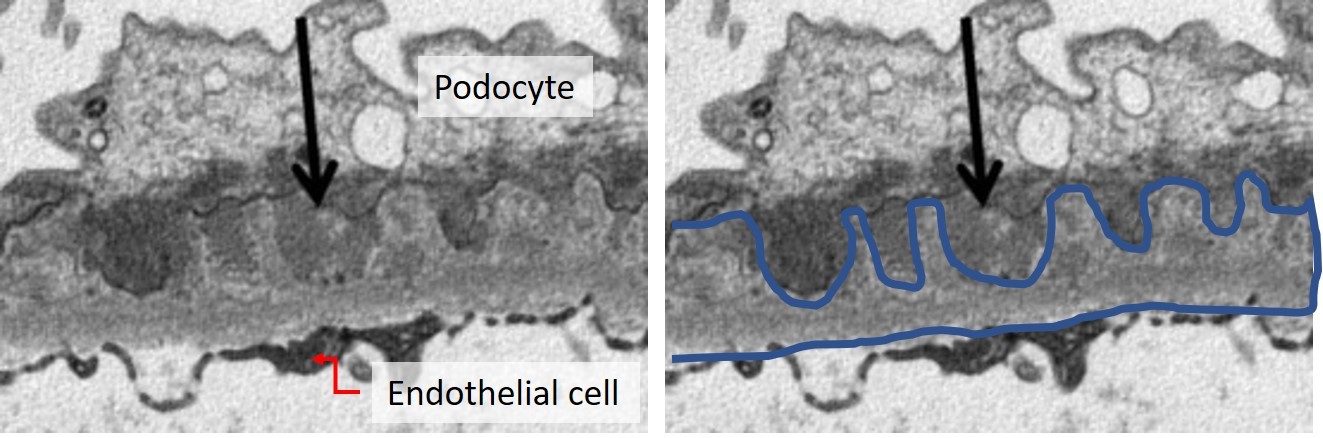

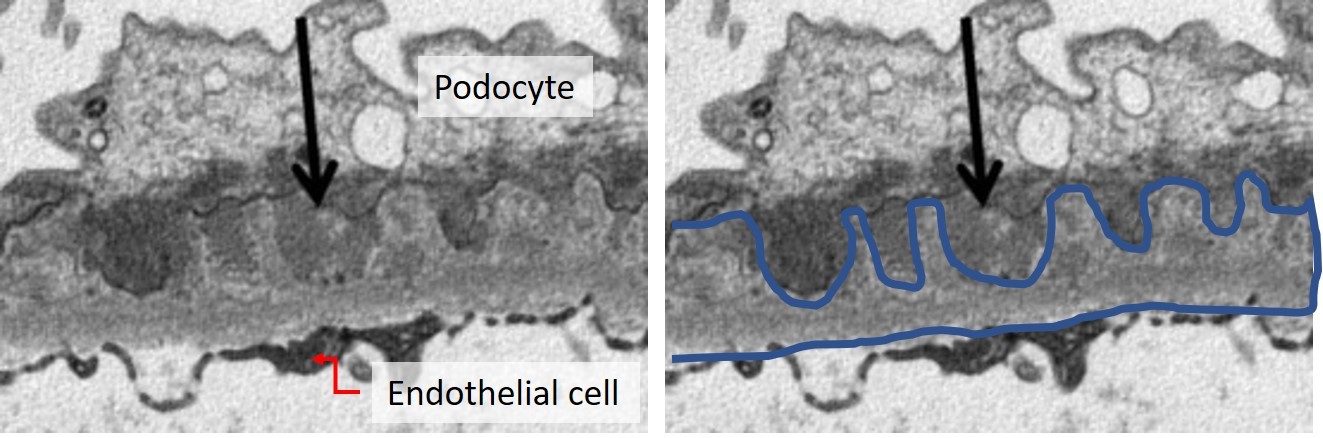

<그림 1-7. Subepithelial immune complex deposit과 이로 인한 GBM의 spike 형성. GBM의

바깥쪽에 immune complex (검은 화살표)가 침착하면 사이사이로 GBM이 자라들어간다. Silver 염색은 GBM 자체를 검은색으로 염색하므로 이 부분이

spike로 보인다. >